人是有立场,有归属的,所以在接触新鲜的事物、文化时会本能地批判,这是好事,却也有弊端,一个明显现象就是出现被主流文化边缘化的群体。当下新生事物衍化增快,社会矛盾加剧,边缘化人群数量激增,社会的主要矛盾已不可避免地倾向于亚文化与主流文化的对抗。本文以西方两条亚文化逻辑为线索,通过使之中国化,用以分析、解释了近年来四个具有代表性的亚文化圈子,在此基础上结合当下发展态势,标定了亚文化的三个转折点,并对亚文化的发展与未来做出分析与建议。

主流文化、亚文化与反文化:

在社科领域,亚文化(cubculture)群体已有被广泛的认同的定义,孟登迎认为它具有重要特征:亚文化群体包含于又区别于主流文化(dominant culture),处于从属的、非主流的地位,并表现出偏离性、边缘性、挑战性等特征。反文化(counterculture)群体则被社会学界认为是亚文化的异化,是对主流文化表现出持续/强烈的对抗或挑战的特殊形式,因此反文化与亚文化并非完全对立,存在比较模糊的边界。

由于亚文化的存在必定衍生内在独立的文化要素与行事方式,因此亚文化一般根源于普遍存在的社会矛盾,并使得其与主流文化的存在持续存在。需要注意的是,盖尔德(Ken Gelder)认为亚文化的研究存在两条先在逻辑:其一,社会对亚文化群体的认识和研究起源于资本发展下的劳动关系矛盾,由于贫富差距与社会矛盾加剧,导致大量边缘群体“躺平”,这些无生产力群体(non-productivity)本质是“流氓无产阶级”,既没有财产,也没有劳动吁求,因此在财产私有化和劳动社会化的大背景下得到广泛关注;其二,是由社群(Gemeinschaft)到社会(Gesellschaft)解构重建引发的个体认同错乱。滕尼斯(Ferdinand Tonnies)提出现代化进程产生的机械的金钱关系使得人与人的关系被疏离化、原子化,原本通过民族关系、地域关系、宗亲关系构建的社会组织被打破,一方面个体无法改变社会资本化趋势,另一方面社会无法完全扼杀社群化趋势,因此社群以亚文化群的新形态出现,是对传统社群观的延续。

亚文化逻辑的中国化

这两条逻辑可以并需要被中国化。在中国的时空观下,这两条逻辑包含两层文化内涵,第一是中国的亚文化发展很大程度跳过了封建时期到新民主主义时期(虽然新民主主义时期对政体、文化、信仰讨论非常活跃,但其参与主体主要是进步学生与精英阶层,而非新中国之后当家作主的工农阶级),而近代以来的发展实际是社会化与资本化的对抗延申,即人应该为自己还是为社会,或者说“我”是否能拥有“本我”。桑德尔(Michael J. Sandel)在Justice一书中就许多社会问题做过辩论分析,在他的视角下西方的自由主义与个人主义存在许多短板,绝对的个体化或集体化都无法完美解决所有社会问题,东西方都是在自己的政治主张中寻找平衡张弛的“度”。在主流文化的裹挟下,部分个体难以实现个体认同,而在“度”的两侧构建各自的社群,例如贴吧大战中的“神兔大战”就是“亲赤”派网友与“反赤”派网友的暴力性对抗;第二是根深蒂固的社群意识。中国的社群化早在封建时期就发展成熟,以不同视角审视,社群规模、羁绊也不同,例如面临外族/叛乱威胁时,社群往往是整个朝廷或地方官府;在朝廷中,社群演变为政治集团,例如阉党、学党、政党、朋党;在地方角度,地域矛盾催生家族势力抱团取暖,社群以地方商会、家族宗亲的形式存在,例如上世纪六七十年代仍频繁爆发的宗族械斗就是典型代表。虽然西方也有血亲社群,但中国的宗亲更多建立在姓氏上而非血源上(大一统、多民族、广宗亲产生),唐代以后的门阀制度向士文化的转变打破了贵族制度的隔阂,所以同乡、同姓能够消除等级隔阂而相互提携照应,但西方的贵族体制却只能寄托于“授勋”、血脉和“文化素养”。这种根深蒂固、相对自由的社群趋势使中国人拥有更明显的纠聚、互助、斗争的倾向,而更容易衍生出亚文化圈。因此可以发现,从封建时期到当下,中国政府对非主流社群的管控一直都比较严厉,这也是有其历史、文化因素在内的。

从非主流、精神小伙、抽象文化到整活风潮

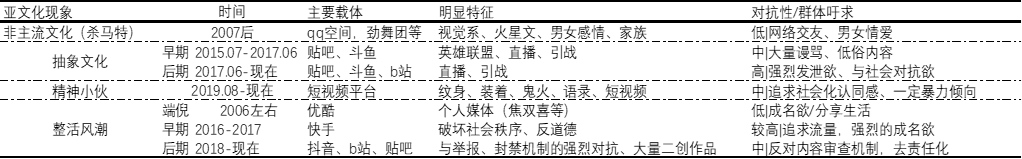

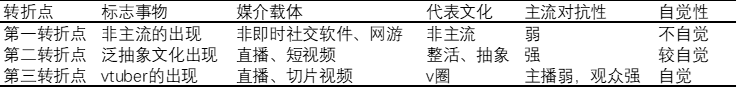

信息时代之后,国内以年轻人为主体的亚文化圈子非常多,尤其是网络工具的普及,如飞信与QQ(非主流)、贴吧(帝吧团体、抽象文化延续)、优酷与B站(整活雏形与整活延续)、快手与斗鱼(抽象文化与整活风潮鼎盛之时)等等使得亚文化衍生、衰落速度明显增快。以四个亚文化圈——非主流、精神小伙、抽象文化、整活风潮——为切片研究对象,从社会属性来说,与主流文化对抗属性趋增;从道德属性来说,明显出现恶俗化倾向;从文化属性来说,受众仍旧呈现低龄化、边缘化趋势;从文化衍生属性来说,公众接受度明显增加,并被大量二次创作、“无害化”改良。可见matrix如下。

这些亚文化呈现以下特点:

- 低龄化(10-25岁)现象。以上亚文化圈中最活跃的群体明显呈现低龄化特点,可能原因是低龄段群体对网络接触较多,在网络互动式更有参与欲望与创作欲望,从早期“春哥”、“囧”、“犀利哥”等符号的出现,到现在的“开摆”、“啊对对对”等热梗,背后的主要生力军都是低龄化群体,但随着80、90后年龄增长,青中年参与活跃度也明显提高。

- 泛群众化现象。亚文化圈的本体已从地位边缘化转变为意识边缘化,即从劳动关系矛盾转变为个体认知错乱。现在很多怀旧的人都认识到杀马特对于主流社会的对抗意识弱,因而认为他们都是相当驯良的群体,但追溯到那个年代,杀马特中许多群体都是流氓、“厂妹厂弟”,偷窃、欺凌、斗殴之类的事情他们也没有少做,这就是因为他们缺少充足的教育、良好的工作条件,社会地位的边缘化促使他们找到杀马特这一途径使自己获得部分人群的目光与认同。随着亚文化圈的更迭,这部分群体仍然是创造、组建的主体,但更多城市小资、小康富足的群体也加入了进来,这部分群体大多(或正在)接受良好教育,他们更多可能出于(a)社会发展水平与心理存在落差(b)因为各种原因对边缘人群保持关注、亲近的关系(c)资本剥削与内卷模式下纾解压力或表达不满。杀马特文化并没有消失,而是发生两极化的转变,一部分边缘群体仍然坚持并放大与主流社会对抗意识的部分,例如土味为明显特征的精神小伙就是激进化、本土化的新杀马特;而被主流文化同化,或者表达欲望较低的群体仍然践行他们的生存之道,例如三和大神和“大神宿舍”,这类群体其实是当下社会转型最需要关心的群体之一。

- 从低对抗性到强对抗性。中国互联网早期的矛盾是本国技术水平与世界平均水平的差距,这一时期舶来信息对互联网技术、经济、游戏行业都有明显冲击,如早期热门网游魔域、传奇、泡泡堂、跑跑卡丁车、冒险岛、穿越火线等都是国内厂商代理的模式,这一时期国内主要依靠引进、剽窃国外技术、文化内容,所以即使是被认为相当本土化的非主流文化相当程度上都是土洋夹杂的。随着国内互联网发展,国内网上业务现在相当程度上已经进入世界一流行业,尤其在电商贸易和支付手段上面,这一时期主要矛盾已经转变为赛博空间的本土化、无害化、规范化。早期因为技术力、监管制度的缺陷,互联网的内容鱼龙混杂,而随着政府对互联网生态治理的重视,早期网民文化与政治需求发生激烈冲突,尤其在敏感问题讨论、谣言传播方面,国内外的局势都在倒逼政府监管部门强化管理。需要指出这种矛盾改革必经之痛,但当下政府治理方式、效率都存在非常大的提升空间,在此简单提出三个问题:(a)逢漏即堵的模式是否科学?近年来限制版号、颁布大量禁令的政策反响相当差,堵不如疏,年龄分级是否可以做得更好?(b)无过失的不作为是否可以理解为怠政?文化监管部门不应该因为害怕担责就放弃对外来事物放弃筛查,只除糟粕不取精华,例如因为家长们的一封举报就给一些相对具有争议性的文化产品宣判死刑;(c)主流社会是否真正能够并试图理解边缘群体?如果改革者不能弯下腰倾听基层民众的声音,那互联网治理的阻力将愈发巨大。

- 边际模糊趋势。早期各亚文化圈(如ACG、杀马特、同人文学等)多数交集不明显,但近些年来各圈子交集明显增多,并呈现相互征引、相互促进的势态,例如快手时期的整活视频被抽象文化圈的关注者(俗称狗粉丝)大量造梗,并很大程度上刺激了b站和贴吧为主要载体的“整活后时代(当下)”,同时其短视频发布的形式、尴尬的剧情安排(“国产剧情”)也一定程度影响了“土味”文化的发展(如抖音上百万粉丝博主“厨师徐嘉乐”、千万粉丝博主“[寻真味]佬美”、炉石主播异灵术的美食账号“牢头养猪记”最近都大量使用这种尬剧的表现形式,而被戏称为“国产剧情”),对精神小伙、农村套餐村等网红文化的产生都有所影响。可以说,当下各亚文化群体仍保有不同诉求,但传播形式、媒介趋于同化,越加频繁的交流、摩擦对诉求转变、新亚文化的出现都有明显催化作用。

亚文化第三转折点:去主神的宗教

纵观近20年来中国亚文化的发展,其多元化、加速化、对抗性增强的趋势很可能长时间不会发生改变,但由于科技因素、人文因素、治安因素的多重作用,亚文化发展呈现明显分层,并且很可能已经到达新的转折点——“vtuber”(虚拟主播)时代。Vtuber为Virtual YouTuber缩写而成的新词汇,广义上指代在某视频网站上,用原创的虚拟人物设计为形象,以特定的配音演员进行配音,上传动画短片,或者进行直播活动等等,以此来经营原创的人设增长人气的人。从发展历史来说,vtuber是直播技术与虚拟现实技术的发展产物,从文化属性来说,vtuber是直播职业向亚文化圈的变种。虽然在主流直播市场和高龄化受众群体中vtuber受众面仍不够广泛,但在泛ACG文化圈和年轻群体中,vtuber已经获得较大的曝光度,例如蔡明在2020年就扮演了虚拟主播菜菜子Nanako,至今依旧活跃。

将亚文化进行分层、并以vtuber作为第三转折点,主要依据三个标准:媒介载体、主流对抗性以及自觉性(即对自我地位、身份的客观评价,并做出的相应的行为),可见表如下。

在上一转折点的基础上,vtuber的发展又有两个新的特征:其一是充分的自觉性。在抽象文化发展的过程中,边缘群体早期其实是不自觉的,讨论与关注的重心是在外部的具体事件,但因为网络监管、意识转变,他们的关注重心转变为自我身份的再认知,即社会是否认同我的价值观、社会对我是否公平、我的言论是否是消极却正义的,因为缺乏消费对象,这种对抗的矛头就指向了社会公正与政治。但vtuber的圈子(简称为V圈)的许多受众本来就是抽象文化的信徒,因此V圈从一开始就关注自我身份与价值认同,例如早期日本虚拟偶像社团Hololive就因为政治不当言论与消极的公关遭到中国网友抵制,随着近年直播监管强化,直播内容明显去政治化、规范化,直播内容将尽可能避免涉及敏感问题,表面上看对抗性减少,群体的身份认知偏差无法消解,对抗性转变为对虚拟主播的人身攻击(开盒等等)或转变为非直播内容(切片视频、整活),这些二创作品仍旧不乏低俗、恶劣的玩笑。

第二个特点是V圈有非典型宗教化的趋势。曾有人预言,现代科学的发展会导致宗教覆灭,但现实是宗教依旧保有广泛的受众,这是因为许多现代人即使知道神是不存在的,也愿意皈依宗教,信教活动一定程度上演变为自我升华、自我再认知的活动,在西方这类宗教近年来数量和影响力都有明显增多,例如混沌教(discordianism)与飞天意面神教(flying spaghetti monsterism)都是带有明显叛逆色彩、自省特征的新式宗教。V圈也一定程度具有这种特征,即——在本圈子内存在唯一的偶像(神),为vtuber,其粉丝(信徒)根据偶像录播、言行、切片进行二次创作(福音等创作)或者宣传(传教),但不同于传统宗教,粉丝不是以寻求救赎、谋求精神富足而实践,而是出于更加娱乐化的目的,如(a)抽象文化低俗面引起监管部门警惕、整治背景下,在V圈烟幕的掩护下继续比较极端的抽象文化,包括软色情、暴力整活等;(b)广电总局频繁对真人偶像事业打压、规范的背景下,将vtuber作为真人偶像的替代品进行消费;(c)高压力、休息时间碎片化背景下,延续段子文化,例如将直播事故、新奇人设等作为吸引点,用切片视频吸引受众,获得流量后确定风格扩大受众圈。

在这种背景下,vtuber的身份与素质已经不重要(事实上不少vtuber的中之人受教育程度并不高,或者仅是初出社会的毕业学生),重要的是围绕这个圈子形成的不同特色的社群观念。这种教义优先于主神、主神可以随时被替换的文化特征,鲜明地表达了他们的诉求:我们深刻感受到被主流社会边缘化,因此我们要创造一套符合我们生存价值的文化规则。V圈持续扩张、走红说明越来越多边缘化群体开始自我剖析、寻求出路,这种趋势使得V圈表现出非传统性宗教的特点:强烈的扩张欲望、缺乏上层领导的监管、政治化的物质诉求、社会性的精神诉求。

亚文化的出路

从非主流,到抽象文化,再到V圈走红,实践已经证明强制性的监管手段可以影响亚文化的矛盾重心,却不能满足边缘群体的发声诉求,尤其是近年来亚文化群体持续扩张,将对网络监管、社会风气产生潜在、明显的负面影响。亚文化圈的监管需要治标更治本的新思路,只有执法者与行法者、主流群体与边缘群体双向奔赴的理解,根源上解决边缘群体的发声诉求、生存现状,才能控制、规范亚文化圈的价值取向与风气。

非主流文化和美国的嬉皮士文化已经用事实告诉我们,亚文化圈可以反映一个时代的发展水平、社会和谐度、边缘群体诉求,这正说明了亚文化圈就是最好的社会观察标本之一,通过了解它,我们能认识到群众在想什么、需要什么,通过分析它,我们能归纳出社会过去发生了什么、现在面临什么,通过改造它,我们就能给群众办些实事、为社会做些改变,这应当成为我们共产党人当下的一个重要使命。

0 条评论