摘 要:自两次鸦片战争以后,天主、基督教得以进入中国内地传教。长期的禁教与文化的差异加剧了民众与基督文化的矛盾,1870年6月天津群众于望海楼教堂于法国领事丰大业发生剧烈冲突,焚毁法国领事馆在内的多处建筑,并殴死、烧死二十余名外籍人士、多名中国籍教徒。本文详细阐述天津教案的历史背景、发展过程、结果,援引梁启超、容闳二人著作对教案进行了评价,并展开讨论了教案发生的历史必然性、传教活动的政治关联性、旧封建伦理的不合理之处,以对当下宗教治理有所启发。

一、天津教案经过与结果

1、机遇——天主传教的再开放与阻碍

自第一次鸦片战争以后,中英《南京条约》轰开了清朝腐朽的大门,中国失去了其过去在西方“理想国”式的威信,逐渐沦为俎上鱼肉。1844年,中法《黄埔条约》打破了了自乾隆以后百余年的禁教历史,其中二十二条例与二十三条例做出了模棱两可的妥协:“佛兰西人亦一体可以建造礼拜堂、医人院、周急院、学房、坟地各项……倘有中国人将佛兰西礼拜堂、坟地触犯毁坏,地方官照例严拘重惩。”“凡佛兰西人在五口地方居住或往来经游,听凭在附近处所散步……但不得越领事官与地方官议定界址,以为营谋之事。” 但这并没有解决中西传教的矛盾,以法国为首的天主教世界以此为据,积极争取在中国广泛传教的机会,而各地官府则以道光帝并未明言答应传教为由处处阻挠,矛盾不断升级。法国方面以拉萼尼(Theodore de Lagrene)为首不断威逼清政府,迫使道光皇帝分别于1844年与1846年两度发布天主教弛禁令 。即使能够在五口通商区域能够自由传教,但截至此时《黄埔条约》与弛禁令仍旧规定外籍人士不得擅入内地传教与交易,许多西方商人与传教士不满足于此,常有非法进入之事发生。1856年,广西西林知县以马赖神甫非法进入内地传教、教唆纵容教徒犯罪等罪名将其处死。其中事实如何至今仍无铁证,但据《黄埔条约》规定:“如有犯此例禁……听凭中国官查拿,但应解送近口佛兰西领事官收管;中国官民均不得殴打、伤害、虐待所获佛兰西人,以伤两国和好。” 法国即以此为由参与第二次鸦片战争,并签订《中法天津条约》,使得天主教徒得以合法进入内地游历、传教:“凡大法国人欲至内地及船只不准进之埠头游行,皆准前往,然务必与本国钦差大臣或领事等官预领中、法合写盖印执照,其执照上仍应有中华地方官钤印以为凭。”“天主教原以……凡按第八款备有盖印执照安然入内地传教之人,地方官务必厚待保护。凡中国人愿信崇天主教而循规蹈矩者,毫无查禁,皆免惩治。”至此,天主教与基督教(依照英、美《天津条约》)得到了全面、合法的传教权。

2、冲击——群众认知的矛盾与爆发

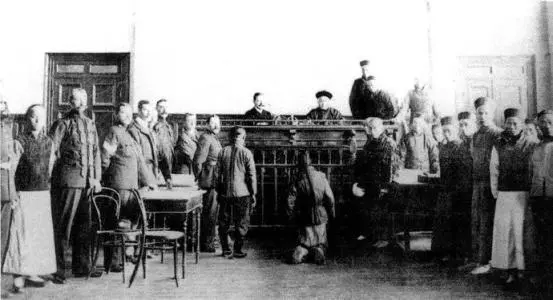

在二次鸦片战争时,法国天主教徒便借由充当翻译之便,渗透进入天津,并在条约签订之后,于1861年始由北京本堂神甫卫儒梅主持天津传教,其主要活动场所为三岔河口北岸的望海楼及其毗邻的崇禧观、小洋货街,到谢福音继任主持时,广收婴儿领洗、领养,吸引百姓入教 ,其中垂危婴儿占了绝大多数,自1868至1869,成年人领洗入教仅14名,垂危婴儿入教竟达2000名 。1870年夏季,天津爆发疫情,大量死亡婴孩被草草埋葬后被野狗扒出,引发了群众“有谓天主教挖眼剖心者”的谣言。期间,有两件事引发了天津人民强烈的反教情绪,其一是6月4日抓捕两名迷拐幼孩的罪犯后,知府张光藻发布告示:“风闻该犯多人,受人嘱托……取脑挖眼剖心,以作配药之用” ,似乎有所指向;另于6月18日抓捕诱拐犯武兰珍,其供言受教民所托,迷拐孩子换钱。由此,法国领事丰大业多次与要求搜查的民众发生激烈冲突,6月21日,天津道周家勋、天津知府张光藻、知县刘武杰搜查教堂无果,三人返回后,领事馆与群众再爆发剧烈冲突,丰大业要求三口通商大臣崇厚解决事端,但未受重视,丰大业即前往抗议,当街开枪示威,并打破室内财物,于返回途中持枪击伤刘杰侄儿,引燃群众怒火,最终抗议人群当场殴死丰大业与秘书西蒙,烧毁望海楼教堂在内的多处英、美、法国教堂,殴死或烧死外籍人士18名与多名中国籍教徒 。

3、平息——三方博弈与“大事化小”

天津教案发生后,民、官、洋三方均作出强烈反应。英法等国调兵集结于天津、烟台,以开战为挟要求惩治凶手“将天津办理不善之地方官以及一切滋事之火会凶徒……尽法严办”,并由法国公使罗淑亚(Julien de Rochechouart)与英国公使威妥玛(Thomas Francis Wade)等提出大量无理要求;清政府先后派遣时任直隶总督曾国藩、丁日昌、毛昶照、李鸿章处理教案,但中央内部矛盾不断,顽固派主张民知畏官而不知畏夷,借此铲除“夷馆”,洋务派主张目前实力难以抗衡,“只求不开兵端,免得中外骚动,牵掣大局”,故多次对曾国藩进行命令调整,既有“据理驳斥,庶可以折敌焰而张国维”的强硬,又有“严拿凶手,以惩煽乱之徒,弹压士民,以慰各国之意,尤为目前之要务”的软弱 ,但不论如何,一定要迅速平息事端,以避免战端。而绅民阶级主张对洋强势,“拦舆递禀者百数十人”,以致当时战争气氛浓厚。最终,曾国藩在各方牵扯下,做出了处死16人、4人复审减罪、25人处以军杖徒刑,张光藻、刘杰充军、赔款40万两的决定、崇厚前往法国道歉的决定。其时,法国因为普法战争缘故,疏于远东事务,此事就此告一段落。两年后,曾国藩在“内疚神明,外惭清议”中郁郁而终。

二、天津教案诸议

中国“首个留学美国”的耶鲁毕业生、江南制造局创办人、天津教案谈判翻译人员容闳曾在《西学东渐记》 中详细讲述了对西方宗教和天津教案的看法。容闳自小就读于澳门的外国学校,并接受了西式教育,但其评述立场基本还是从本民族出发。他个人在《予之教育计划》中提出四则,其中第四则即是要求“禁止教会干涉人民词讼,以防外力之侵入”,认为“彼天主教士在中国势力,已不限于宗教范围”,要求剥夺教会对民刑诉讼事件的自由裁量权。对于天津教案,他认为责任主要在天津群众愚昧无知,轻信谣言,给政府造成很大的麻烦。当时散布的挖眼剖心的谣言“恰合于天津愚民之心理,故一时谣传极广”,加上北方民风彪悍,迷信顽固,“遂不恤孤注一掷,取快一朝,虽铸错而不悔也。” 他认为教案直接导致了崇厚辞职、政府赔钱道歉、道歉,并且他提出虽然这一次因为法国忙于普法战争,没有提出难堪的要素,但间接导致了之后安南、东京(今越南)被侵占。

梁启超则通过《李鸿章传》 在侧面对教案有所评述。梁启超也认为天津教案理亏一方在绅民,而无理一方在英法诸国。梁启超认为曾国藩“深察此事之曲在我,而列国蹊田夺牛手段,又非可以颟顸对付也。”虽然曾国藩已经尽心尽力,仍遭受广大绅民阶级与顽固派的谩骂。其后崇厚请求罢免曾国藩,改以李鸿章主持,李鸿章因为“普法之战顿起……于是天津教案,遂销沉于若有若无之间。” 得以顺利解决事端,天津教案成为他外交生涯之滥觞。可以说天津教案毁灭了一个曾国藩,成就了一个李鸿章。

三、天津教案之我见

天津教案对中国的宗教格局、对外政治地位、官洋民三方的关系都产生了巨大的影响,同时,其中也有许多问题值得探讨——“剖眼挖心”的谣言传播是愚民迷信还是政治别有用心?天津教案究竟是时局的偶然还是历史的必然?“被害者”天主教究竟是罪有应得还是遭受无妄之灾?

根深蒂固的民谣与官谣——

历史的必然性

民间,尤其是知识分子对天主教的无端中伤由来已久,最为熟知的应当是崇祯十二年(1639年)刻印的《圣朝破邪集》,此后民间各种形式诋毁天主的谣言广泛传播,包括散发揭露修士“恶行”的小册子、续作《天主邪教集说》等反基督书籍、编创《辟邪歌》等宣传歌谣、在各类公檄上公然揭示…… 当中不难看出知识分子为反基督运动花了大力气,比如酿成长江教案的周汉就是典型的乡绅代表。此外,各类官谣也不容忽视。较早、广泛传播的谣言当属魏源在海国图志中所述的“剖眼炼金术”:“闻夷市中国铅百斤可煎文银八斤……惟其银必以华人睛点之乃可用,而西洋人睛不济事。”即使是天津教案事发之时,中央朝廷的清议上,顽固派内阁学士宋晋仍造谣育婴堂“有罈装幼孩眼睛”。群众对于基督文化的排斥、仇视不是短时间的偶然现象,而是乡土伦理秩序的自我排斥属性借由乡绅、秀才之手对舶来文化的长期的污名化。

圣光下的阴影——

天主的慈爱对冲政治的侵略

无论有意或无意,自禁教松弛以后传教活动都沾染了浓厚的政治色彩。这是由历史局势所决定的,当天主或基督教选择将武力、条约铸造成开启中国国门的钥匙时,传教就不可避免将利用战争,战争也必将反而利用传教。在大的时局环境下,经贸往来虽仍是条约签订的主体,但两方文化、政治的博弈已悄然转移到宗教的传播上。对中国而言,文化上乡绅主导的家族、乡里文化通过舆论捍卫“儒”的正统,政治上地方政府常借民众之手牵制洋人,形成“民怕官,官怕洋人,洋人怕民”的生态链;而天主、基督教无论是否处于自保的立场,都不可避免地需要借助于政治的庇护,以谋求合法居住权、传教权、诉讼裁量权,因而一旦发生冲突,政治因素便不可避免加入,并转化为战争形态,由此,宗教获得更多的权力,群众与宗教的矛盾也由此升级,形成恶性循环。

坍塌的伦理之塔——

骄傲、嫉妒与愤怒

各类教案,尤其是天津教案,也是泊来文化与旧封建伦理、低级社会生产力的矛盾对冲,暴露了旧封建伦理的自我缺陷与自闭守旧。儒释道与基督文化矛盾早在禁教前就有所体现,当时教会内的礼仪之争就是伦理秩序争夺的缩影。之后长期的禁教、中央政府的摇摆不定,更是加重了群众对基督文化的神秘感、违和感,加上煽动者的加工,也就被包装成富有侵略、神秘、邪恶的战争工具,天主教具化成为西夷易主中原的恐惧实体。以天主文化的七宗罪来说,当时暴乱绅民犯下三大罪——骄傲、嫉妒、愤怒:“先是天津有恶俗,贫民无力养其子女者,恒弃之道旁,或沉溺河中。”无视自身弃婴陋习,将杀婴之罪强加外教,是为骄傲;固步自封,但凡有传统不能解释的科学,就以迷信诋毁,是为嫉妒;查验谣言后无端刁难,最后怒而暴乱,违犯律例,授外人以柄,是为愤怒。

结语

两次鸦片战争后,基督文化逐渐进入内地,各地由此发生的大大小小的教案,不仅反映了东西方文化的冲突,也成为政治博弈的工具。清明时的传教,究竟多少是纯粹的信仰、多少是文化的侵略、多少是政治的跳板,如今已很难说得清,时至今日,我党也仍没有轻视基督文化在新中国的运作、传播。笔者以为,过去教案更多应该告诫我们开阔眼界、保持清醒,一方面,面对宗教传播时既要有理想、有信念,警惕新型文化入侵;另一方面,对于合法宗教也应当给予尊重,不要迷失在狭隘的民族主义中,以展现大国民族的开放包容。

参考文献:

[1] 张浚哲.法国传教士与中法黄埔条约[J].中国天主教,1982(04):55-57.

[2] 卢勇.论晚清政府对重大突发事件的应对[D].云南大学,2010:9

[3] 顾长声.传教士与近代中国[M]. 上海人民出版社, 2004:136.

[4] 戚其章,王如. 晚清教案纪事[M]. 东方出版社, 1990:109.

[5] 郭黎.曾国藩处理天津教案述论[D].湘潭大学,2016:8-9.

[6] 钟叔河.走向世界丛书:西学东渐记・游美洲日记・随使法国记・苏格兰游学指南. 岳麓书社, 1985.121-125

[7] 梁启超.李鸿章传,[M],中国城市出版社, 2011:236-237

[8] 余道奎.天津教案中"迷拐""挖眼""剖心"等传闻研究[J]. 绥化学院学报, 2017, 037(011):94-97.

[9] 周伟蔚.对于天津教案起因的考察[D].南京大学,2011.

[10] 宾静.清代禁教时期华籍天主教徒的传教活动研究(1721—1846)[D].暨南大学,2007.

[11] 张化.徐家汇圣母院育婴堂婴儿死亡率揭谜[J].世纪,2013(04):49-53.

[12] 王铁崖.中外旧约章汇编.第一册.[M]. 三联书店, 1962:62,106-107

1 条评论

克苏鲁神话Ⅱ 社会价值与泛宗教化 - 怪兽派monster · 2022年3月14日 上午6:35

[…] 不过,在当下以及文艺世界观下,宗教的世俗价值持续得到更新,这些都是后话,在传统的基督扩张中,出现了异教、邪教的概念,在笔者看来,异教概念应先于邪教,但异教概念,尤其在中国,逐渐被淡化。对于基督教而言,非我族类,其心必异,即除了本我之外的宗教都会被定义为异教,哪怕是新教与旧教也互不待见;笔者曾撰《浅议天津教案及其影响》,讲的便是基督教来华传教引发的矛盾。而在此之前的明朝,利玛窦来华传教时也需要通过航海文书向领导神父说明”儒教非教“(那么儒教算不算一个教?这也将在后文展开),并借助儒生身份秘密传教。比之于异教,邪教的诠释更多沾染世俗的色彩,因为异教本身就含义了道德、世界观的矛盾、差异,因此笔者认为邪教主要的含义是对信徒控制、世俗影响造成威胁,以及道德上严重偏离日常认知的宗教。在西方,满足一定条件是能够获得官方认可,创建传播宗教的,因此,自上世界60年代之后,各类奇奇怪怪的宗教开始快速增长,创教不再是一种救赎手段或是统治工具,而变成了社团式的主张宣传团体,传教也变成了宣扬主张、谋求同类的手段。 […]